佛教怎么看迈克尔杰克逊-迈克杰克逊因果

从古老的梵剧到当今炙手可热的宝莱坞电影,印度戏剧外形上的最大特征无疑是歌舞,而其内在,则一直体现着深刻的现实主义精神。

作为意识形态的一种,戏剧关注现实是一个普遍的现象。但印度戏剧所坚持的现实主义独树一帜。首先,印度戏剧取材往往不是生活的某一“面”,而是某一“类”,具有相当的纵深感;其次,印度戏剧绝少批判,而只是现象的展现;第三,印度戏剧注重故事的完整性,一般不进行直接的说教。

梵剧最早活跃的时期大约在公元前6到8世纪,正与佛祖释迦牟尼得道的时间相合;而以剧本留存为证据的成熟梵剧,其体例成形约在公元一世纪左右,其时正是以普度众生为宗旨的大乘佛教形成的时期,此时梵剧创作的代表人物马鸣,被视为大乘佛教的创始人之一,是释迦教义的积极践行者,本身就被呼为“马鸣菩萨”。这不由得让人们产生一种联想:印度戏剧,或许是在佛教世界观指导下的一种普世工具;印度戏剧的现实主义精神,也许和“菩萨”以入世方式点化世人的精神一脉相承。

公元4到5 世纪,古典梵剧进入鼎盛时期,出现了杰出的剧作家迦梨陀娑,他的代表作《沙恭达罗》至今享誉世界。

《沙恭达罗》取材于史诗《摩诃婆罗多》和《莲华往世书》,迦梨陀娑将其中一些支离的情节串连起来,敷演成剧。

自然的女儿沙恭达罗与出巡的国王豆扇陀一见钟情,二人以不经父母之命媒妁之言的“干闼婆”的方式结为连理。离开净修林时,国王留给沙恭达罗一只戒指作为日后相见的信物。思夫情切的沙恭达罗无意中怠慢了仙人达罗婆娑。仙人施展法力,将国王与沙恭达罗的那段美好记忆封存了起来,除非见到当初的信物,否则永远无法唤起。身怀有孕的沙恭达罗进城寻夫的途中,信物戒指不慎失落河中。面对豆扇陀冷冰冰的拒绝,沙恭达罗不卑不亢,怒斥其背信弃义。伤心之际,她的母亲、天女尼诺伽出现,将她救到天上。后来有渔夫从捕获的鱼腹中发现戒指,送交国王。国王记忆恢复,深为懊悔。这时,天帝出面斡旋,请豆扇陀出兵去征服恶魔阿修罗。得胜后,豆扇陀带着这样的功德羽化升天,合家团圆。

表面来看,这出剧的主题是爱情,但细究之,这只是一件世俗的外衣而已。作为这段“爱情”中的一方,豆扇陀是一个封建君主,身份高高在上,这次“一见钟情”更准确的表述应该是“艳遇”。激情过后,豆扇陀留下一个戒指便扬长而去,其隐含的心理是,倘若对方能诞下一个“勇武无敌”的儿子,便和这母子相认,否则,便让这一切如云烟散却。而所谓仙人作梗,国王失忆的桥段,只是给这段“爱情”事实上的不平等做一个戏剧化的处理,为将来的“平等”埋下伏笔。

对沙恭达罗却不是如此。这个纯洁无瑕的少女把爱情看作是美好万物中的极致,一切的束缚和桎梏都不会去影响和动摇她。甚至那枚含义暧昧的戒指,对她也是一个幸福的寄托。所以当她面对豆扇陀的拒绝时,才会爆发出那么大的能量——管你是谁,也不能亵渎我的爱情。

当然,剧作者迦梨陀娑并不只是简单地将目光投在爱情这一主题上。当时印度社会上的种种不平等才是他所关注的。所以,他创造出了一个“自然”的女儿沙恭达罗,她并未受到那些不平等制度的浸染,而是在山林中与花鸟百兽为友。在那里,众生平等,万物齐一。正因如此,她才有足够的力量去挑战俗世当中看似不可逾越的坚强壁垒——男尊女卑的婚姻制度,等级森严的种姓制度。

作为一个独立个体的人,沙恭达罗有着完整的人格,她的自尊凛然不可侵犯。这个理想化的角色是一面镜子,照出了不平等的社会现实。而最终两人的爱情还是修成了正果,为了达到这个平衡点,豆扇陀先要通过打败魔鬼的功德洗刷自己的过失,接着还必须放弃自己的王位,离开他可以呼风唤雨的人间。这是剧作者为这种不平等的社会现实开出的药方,以现实的眼光看显然太过浪漫,作为菩萨的劝谕,则很恰当。

18世纪末,电影技术的出现使古典戏剧走向衰落。时至今日,“宝来坞”已经成了印度戏剧的代名词。

宝莱坞是位于印度孟买的广受欢迎的电影工业基地的别名。印度人将“好莱坞”(Hollywood)的第一个字母“H”换成了本国电影之都孟买(Bombay)的字头“B”,于是就有了“宝莱坞”(Bollywood)。

虽然只有一个字母的变化,其涵义却极为深刻。既表明了印度电影对全球形势变化的主动接受与跟随,又显示了一定要坚持自己民族特色的倔强。

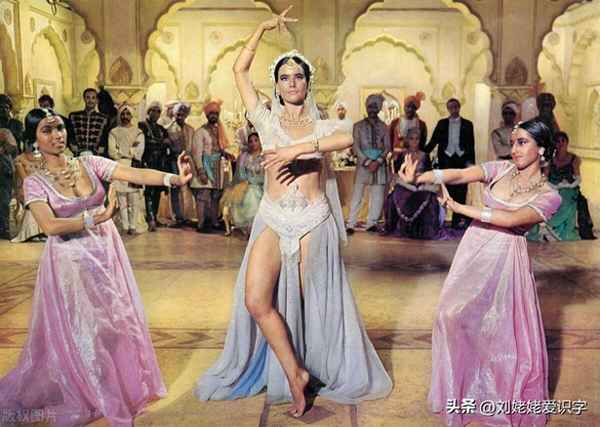

表面来看,宝莱坞的电影通常是音乐片,影片中至少要有一段唱歌跳舞的场面。 情节类型则多为通俗闹剧,公式化的痕迹很重,经常会有命运不佳的情侣、愤怒的父母亲、腐败的官员、绑匪、心怀阴谋的恶人、沦落风尘的善良女子、失散已久的亲人等等。

如果不考虑技术因素,宝来坞电影的这些外在形式其实与梵剧没什么不同。歌舞也好,生活化浓郁的情节也好,都是为了吸引观众的注意。看似载歌载舞的印度当代电影,主题却不甚轻松,譬如三农,譬如教育,譬如贫富差距、保障人权、打击腐败、公平公正……

《三个》是宝莱坞2011年推出的一部电影,讲述的是印度顶级学府皇家理工学院的三个叛逆学生兰乔、法汗、拉具的大学故事。影片直面僵化的印度教育(甚至是亚洲教育),返璞归真地提出了几个简单却尖锐的问题。

第一,教育的目的是什么?在全球顶尖的皇家理工学院,校长和老师们日复一日地忙碌着,学生们更是在教科书和考场间疲于奔命。但是,这条路的尽头是什么?没有人能回答得出来。即使有答案,也是要通过这样的“苦修”,以求早日脱离这片苦海,去美国华尔街做个有头有脸的上流人。在片中主人公兰乔眼里,这个问题并不难,教育就是要让学生们有自己的理想,大胆追求自己的人生目标,他说:“如果喜欢摄影,为什么和机械结婚,如果迈克尔·杰克逊的爸爸逼他成为拳击手,拳王阿里的爸爸非要他去唱歌,想想后果会有多恐怖!”另一个主角鼓足勇气告诉家人,自己想做的其实不是工程师,而是摄影师。面对父亲的质问,他忍住哭泣,颤抖地回答:“爸爸,如果我是一个摄影师又怎么样,我可能赚更少,车会更小,房子会更小,但我会幸福,我真的会幸福。”

第二,学习的正确方法是什么?应试教育、填鸭式教育……现实当中常见的教育模式在影片中一个都不少。与之相匹配的学习方式是:机械的死记硬背。

“什么是机器?”教授问。兰乔回答:“任何能简化劳动和节约时间的就是机器。天很热,开一下按钮,一阵凉风——风扇,是机器;和几英里远的朋友通话——电话,是机器;几秒钟内进行数百万次计算——计算机,是机器;我们被机器包围,从钢笔尖到裤子拉链。”一边说,一边将裤子拉链拉上拉下地作演示。

教授想听到的,不是这样离经叛道的答案。一个优秀的学生,应该这样解释“机器”这个概念:“机器是由相对运动固定的由相互连接的零件组成的,意味着功和能量的相互转化……”与此相类,“书”只能是这样的东西:“一种记录、分析、总结、组织、讨论及解释信息的、有插图或无插图的、硬抄或平装的、加套或不加套的,包含有前言、介绍、目录表、索引的,用以增长知识、加深理解、提升并教育人类大脑的装置,该装置需要视觉、有触碰的感官形式使用……”

怎么学习?兰乔说,学以致用,足矣。按照学校传统,新生入学第一晚必须只穿内裤向高年级学生致敬。来晚的兰乔趁乱躲进宿舍,学长威胁:“数到10,要是不出来,就整个学期对着你的门尿尿!”兰乔略略回顾了一下相关知识,迅速制作出一个自救的工具。他把灯上的电线绕在尺上,末端绑个金属勺,从门下的缝隙中伸了出去。学长不明就里,真的开始撒尿,当尿液遇到勺子,一阵眩目的蓝光闪过……画外音响起:“盐水是电的良导体,八年级物理。”

第三,是不是非要争“第一”?竞争在管理学中是一种很有效的方式,引入教育领域却带来了一场灾难。学生们对 “第一”的渴望居然超过了知识!

电影中有一个经典桥段:兰乔被气急败坏的“病毒”校长拖上讲台,要求其演示“正确的上课方法”,他用好友的名字“生造”了两个单词,要在座同学“下定义”,结果同学们疯狂翻书,以求成为“第一个找到答案的人”。时间到,自然没人能找到答案。

“倒退一分钟,当我提问时,你们对这个新知识感兴趣么?你们不感兴趣!你们都陷入了可怕的比赛,就要争第一。就算你是第一,这又有什么用?你的知识会增长吗?不会,增长的只有压力。”

兰乔的话,振聋发聩,但现实依旧残酷。只想争第一的“狼族式教育”给学生增加了难以想象的压力。就在这部电影上映不久,孟买一所高中在48小时内有三位学生因不堪学业重负自杀。这使得电影中学生因为压力过大而自杀的情节愈加灰暗沉重。经历了丧友之痛的“”冲进办公室,一字一顿地对校长说,杀死乔伊德,不是他脖子上的绳索,而是四年来的精神压力!他们不是自杀,而是被!

教育是人类文明传承中的重要一环,远不止表面看起来的课本考卷那么简单。《三个》的创作者们以三个不为世俗所容的“”为镜,映照出了当代教育的种种不合理现实。又以这三个“”为尺,丈量出了当代教育的误差有多远。这样的“”,真正具有大智慧啊。

印度文明的一大特点是善于思考,不只是中国人比较熟悉的佛教,还有教众甚多的印度教,教义中都包含着对生命的尊重和对人性的终极思考。而且,印度的许多智者似乎都对人性持否定的态度,这就是他们关注现实并且干预现实的思想基础。早期的小乘佛教强调个人的苦行清修,现代的圣雄甘地提倡“纯净的非暴力不合作”,看似只是个人行为,但这些行为本身就包含着对现实的反抗,而且他们的行为事实上也对现实产生了极大的影响。崇神的印度教则让人们有所敬畏,严格的等级制度也有积极的一面,可以时刻提醒人们不要“逾矩”,在自己的阶层里“各亲其亲,各子其子”。至于大乘佛教,则更是在掌握理论高度的佛之下,有了专注现实的菩萨。

菩萨是巴利文“菩提萨埵”的简称,“菩提”意为“觉悟”,“萨埵”是“众生” 或 “有情”的意思。菩萨作为已经“觉悟的众生”,又以觉悟他人为己任,包括自觉和觉他两层意思。不考虑其附加的宗教意味,广义的菩萨可以理解为关注现实的智者。他们有着敏锐的观察力和分析能力,对是非善恶洞若观火,又对众生关怀和尊重,以矫枉过正为义不容辞的责任。

这种责任既然以对人性的否定为基础,又出于觉悟者的自觉,没有行政资源可依,所以“菩萨”选择的与现实对接的方式,不是中国式的“高台教化”,而是由感性到理性的“点化”。戏剧,不论是梵剧,还是上世纪中后期的“新电影”和如今宝莱坞的商业片,一定程度上可以看作是智者们用“点化”方式警醒世人的一种工具。

与“教化”相比,“点化”与时俱进,随物赋形,尊重时代的大趋势,尊重所作用的对象,从外观上就更容易被大众所接受。喜欢看歌舞就来段歌舞,喜欢看喜剧就插科打诨大团圆,这显然比让“英雄模范高大全”空喊口号有吸引力。印度戏剧少悲剧佳作大约与此有关。

“点化”的另一个特点是对所着眼的现实问题进行深度彻底地铺陈,以极度的暴露引起观众的思考。沙恭达罗前后所遭遇的天壤之别的“爱情”,在一枚戒指的考验下原形毕露,“平等”这个社会问题便生动地凸现了出来。《三个》中,校长、教授、优等生,一个个如同模式化生产出来的机器,没有一丝人的灵动,当代教育的僵化现象令人触目惊心。

“点化”有些直指人心的意味,对受众来说,“顿悟”是自己随着智者的指挥积极地去思考的结果,笑过之后,发现眼中蓄满泪水,是非自然已经判明。沙恭达罗的自尊,三个“”的智慧,即使是中国的观众,也是深有所感。倘若换到中国观众更为熟悉的语境,号召大家向具有革命意识的沙恭达罗同志学习,向勇于创新的兰乔同学致敬,这两个人物,恐怕早就是过眼云烟了吧。